Heute kaufen viele Menschen Ansichtskarten von Wallfahrtsorten, bringen diese Gewohnheit aber kaum mehr mit der Sitte in Verbindung, dass an Pilgerstätten erworbene Bildchen und Abzeichen als Belege dafür dienten, dass man ein Wallfahrtsziel erreicht bzw. das Gelöbnis eingelöst hatte, eine Wallfahrt zu unternehmen.

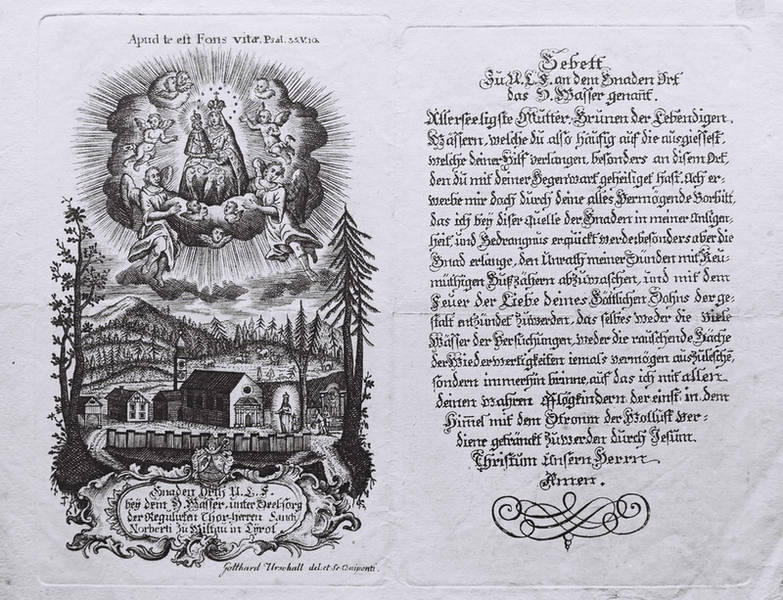

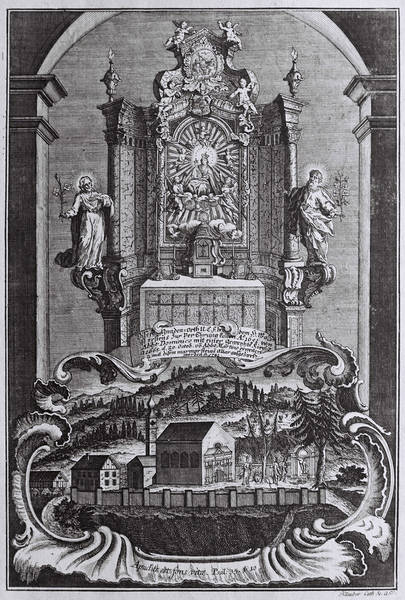

Neben kleinen Andachtsbildern entstanden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auch so genannte „Wallfahrtszettel“. Das Bild und der auf ihnen abgedruckte Text waren auf den jeweiligen Andachtsort bezogen. In Tirol haben sich zwei reizvolle Exemplare von Wallfahrtsbildern aus Heiligwasser erhalten, das oberhalb von Igls am Fuß des Patscherkofels nahe Innsbruck liegt. Auf ihnen wurden das 1661 errichtete Wallfahrtskirchlein, eine 1722 angebaute Kapelle, Nebengebäude mit einem Pfarrhaus und einer Einsiedelei sowie die viel besuchte Nische mit der heiligen Quelle des Andachtsortes abgebildet. In unterschiedlicher Weise wurde auf beiden Bildchen auch eine Muttergottes mit Jesuskind wiedergegeben. Früher legte man Wallfahrts- und Andachtsbildchen in sein persönliches Gebetbuch ein. Auf diese Weise überdauerten viele von ihnen gut geschützt die Jahrhunderte bis in die Gegenwart.

Das so genannte „kleine Andachtsbild“ wird in der Kunstgeschichte als spezifisches Genre betrachtet, denn es weist unter allen Andachtsbildern eine eigenständige ikonografische Entwicklung auf. Darüber hinaus steht es in Bezug auf seinen Gestaltungsreichtum in einem Naheverhältnis zur Ausformung verschiedener Drucktechniken. Nicht zuletzt ist bei den kleinen Andachtsbildern auch zu berücksichtigen, dass sie in allen Gesellschaftsschichten weite Verbreitung fanden und sich eines regen Handels erfreuten.

Die ersten kleinen Devotionalbilder dürften in den Frauenklöstern des 14. Jahrhunderts entstanden sein, wo sie in der Andachtspraxis besondere Funktionen einnahmen: Innerhalb einer Klostergemeinschaft dienten sie – in die Gebetbücher eingelegt – der persönlichen Erbauung der Nonnen, aber schon bald wurden die frommen Bilder als Geschenke auch außerhalb der Klostermauern verbreitet. Rasch kam den kleinen Bildchen eine so große Bedeutung zu, dass sich bereits um das Jahr 1400 ein regelrechter Miniaturenhandel etabliert hatte und die Klöster durch den Verkauf der kleinen Devotionalien auch relevante Einnahmen verzeichnen konnten.

Auch die wichtigsten Bildmotive leiteten sich aus der Andachtspraxis der Nonnenklöster ab. Besonders häufig waren die Darstellung des Jesuskindes, Bilder mit Darstellungen des Leidens Christi und Allegorien, die das „Liebesverhältnis“ Gottes mit der Seele des Gläubigen veranschaulichten – also Sujets, die vor allem mit den Frömmigkeitsübungen bzw. dem vor allem in Frauenklöstern geübten Mystizismus in Verbindung zu bringen sind.

Die große Nachfrage nach Devotionalbildern bewirkte, dass man sich in ihrem Zusammenhang schon früh mit Fragen der Massenproduktion befasste: Die ersten Andachtsbildchen, Wallfahrtszettel und dergleichen wurden in Form von Holzschnitten vervielfältigt. Der eigentliche „Siegeszug“ des kleinen Andachtsbildes setzte aber erst mit der Erfindung des Kupferstichs ein, da dieses Reproduktionsverfahren auch anspruchsvollere künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten zuließ. Meistens dienten Arbeiten berühmter Kupferstecher (z.B. die Martin Schongauers, 1450-1491) als Vorlagen für die Ausarbeitung von kleinen Andachtsbildern.

Die Wallfahrtsbilder lösten die seit dem Mittelalter gebräuchlichen, aus Metall gegossenen Pilgerzeichen ab, die man ursprünglich am Hut trug. Gelegentlich waren die Wallfahrtsbilder auch Ablasszettel, d.h. dass mit der Verrichtung einer bestimmten Anzahl von Gebeten am Wallfahrtsort ein Nachlass der Sünden verbunden war.

Nicht nur die aus Heiligwasser stammenden Wallfahrtsbildchen genießen aufgrund der Abbildungen des Gnadenortes heute einen hohen Stellenwert. Manchmal stellen sie die einzigen Relikte dar, die das einstige Aussehen eines Wallfahrtsortes veranschaulichen. Auch wenn die topografischen Darstellungen von Heiligwasser nicht der Realität entsprechen, geben die Abbildungen Aufschluss darüber, dass zwar der Name Heiligwasser auf eine dort entspringende Quelle zurückzuführen ist, die Bezeichnung Heiligwasser („ad sacrum fontem“) aber erst ab etwa 1670 gebräuchlich wurde. Denn in früheren Quellen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts wird über einen Tannenbaum („Taxbaum“) bzw. Mutter-Gottes-Baum („ad arborem deiparae“) berichtet, der wahrscheinlich zu einer hölzernen Kapelle gehörte, die 1652 abbrannte. Auf beiden Wallfahrtsbildern sind in der rechten Bildhälfte Tannenbäume zu sehen, von denen manche als Zeichen ihrer „Heiligkeit“ drei Baumspitzen aufweisen.

Die gemauerte Kirche wurde 1661 und die Kapelle zur hl. Ottilie 1722 errichtet. Das Stift Wilten trägt bis heute laufend Sorge um die Verschönerung und Erhaltung der Kirche. U.a. wurde 1662 eine Madonna hierher gebracht, die seit Abt Martin Stickler (1719-1747) zunehmend Verehrung findet. Während diese Eckdaten zu den Bauten in Heiligwasser wichtige Hinweise für die Datierung der Wallfahrtsbildchen liefern, muss in Zusammenhang mit der aus Wilten hierher überführten Marienstatue erwähnt werden, dass sie nicht mit den Madonnen übereinstimmt, die auf den Wallfahrtsbildchen wiedergegeben wurden.

Kulturraum Tirol