Innsbruck-Land

-

Mühlengebäude mit Gerinne vor der Versetzung, Zustand 1976

Getreidemühle in Schmirn – letzte Stockmühle Nordtirols (1839)

Die „Obere Schnattermühle“ am Oberner Bach in Toldern, Gemeinde Schmirn, ist die einzige noch erhaltene Stockmühle auf der Nordseite des Alpenhauptkammes. Durch den Bau der neuen Umfahrungsstraße in Toldern wurde das Mühlengebäude vom Bach und damit vom Wasserzulauf abgeschnitten und war dem Verfall preisgegeben. Durch öffentliche und private Initiative ist es in den letzten Jahren…

-

Die einbogige Steinbrücke überspannt die Ruetzschlucht

Stefansbrücke – Steinbrücke über die Ruetzschlucht in Schönberg (1842)

Entlang der wichtigen Verkehrs- verbindung über den Brennerpass ist im Zuge der Straßenbauten neben der bekannten Europabrücke (1960/63) bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Stefansbrücke ein technisches Denkmal von überregionaler Bedeutung entstanden. Die Stefansbrücke überquert auf dem Gemeindegebiet von Schönberg die Ruetzschlucht im Wipptal. Zur Zeit ihrer Erbauung galt die Stefansbrücke als…

-

Kartusche mit dem Brautpaar

Hochzeitsschaff, Brautschaff – Mitgift für die Ehe (1843)

Aus einer Inventarerhebung des Tiroler Kunstkatasters in einem Bauernhaus aus dem Großraum Hall in Tirol ist ein bemaltes Holzschaff dokumentiert, dessen Verwendung aufgrund der dekorativen und figürlichen Malerei im Zusammenhang mit einer Hochzeit zu interpretieren ist. Das Schaff weist einen oberen Durchmesser von etwa 45 cm auf und ist mit Deckel sowie zwei Griffen versehen.…

-

Salongarnitur von Johann Nepomuk Geyer

Salongarnitur – elegante Möbel aus dem Tiroler Biedermeier (um 1850)

Zu den bedeutendsten Leistungen der Tiroler Tischlerkunst des 19. Jahrhunderts zählen die Arbeiten des Innsbruckers Johann Josef (später: Johann Nepomuk) Geyer (1807-1874). Der Kunsttischler leitete eine kleine Firma, die aus der Tischlerei seiner Mutter hervorgegangen war und in der er zeitweise bis zu 15 Mitarbeiter beschäftigte. Bald hatte er sich durch die Herstellung besonders schöner…

-

Mischbachalm, Aufnahme 1978

Almhütten im Stubaital – Zeugnisse bäuerlicher Arbeitswelt (ab 1850)

Ortsbezeichnungen wie „Ranalt“, „Falbeson“ oder „Schangelair“ weisen auf eine ursprünglich rätoromanische Besiedlung des Stubaitales hin. Die übrigen Almen im Tal tragen deutsche Namen und sind nach den rätoromanischen entstanden. Erste Erwähnung fanden sie um das Jahr 1000. Damals beschenkten die Grafen Otto und Heinrich von Andechs das Hochstift Freising sowie das Kloster Georgenberg bei Stans…

-

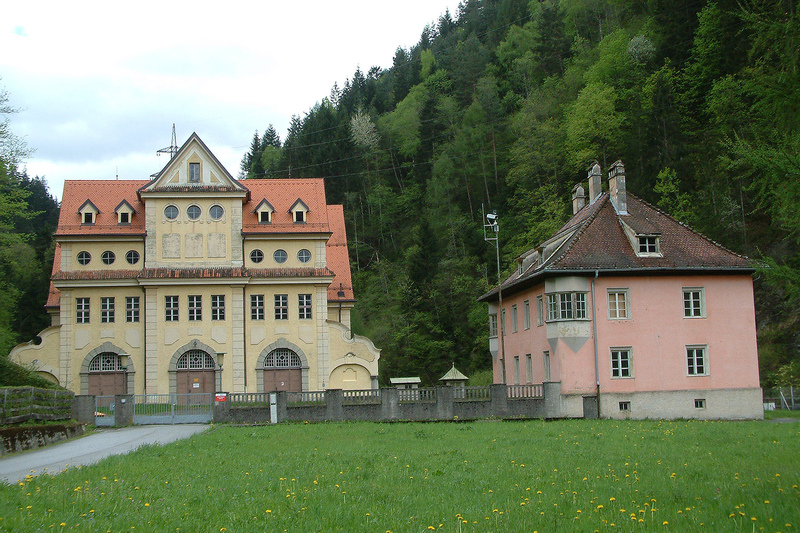

Kraftwerks und Wohngebäude

Elektrizitätswerk in Schönberg – Wasserkraft am Ruetzbach (1909-1912)

Das für die Bereitstellung der Betriebsenergie der Mittenwaldbahn errichtete Wasserkraftwerk an der Ruetz ist bis heute ein Beispiel dafür, wie man am Beginn des 20. Jahrhunderts versuchte, technische Anlagen in eine klassische Architektursprache zu fassen. Auf diese Weise sollte der hohe kulturelle Anspruch sichtbar gemacht werden, der auch reinen Funktionsbauten zugestanden wurde. Diese Gebäude sind…

-

Straßenseitige Fassade des Goldenen Engels

Gasthof Goldener Engl in Hall in Tirol – Poschstube mit Wandgetäfel (um 1920)

In Hall in Tirol kommt Fragen des Denkmalschutzes eine größere Rolle zu als in manch anderen Orten Tirols. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde mit der größten mittelalterlichen Altstadt Nordtirols seit 1991 als Ensemble unter Schutz steht. In Zusammenhang mit dem Ensembleschutz sollen nicht nur die alten Gassen und Plätze mit ihren geschichtsträchtigen Häusern…

-

Beeindruckendes Schutzhaus in Verbindung mit dem hochalpinen Gelände

Glungezerhütte in Tulfes – vom Starthaus zum Schutzhaus (ab 1933)

Theodor Prachensky (1888-1970) zählt zu den wichtigsten Architekten im Tirol der Zwischenkriegszeit. Er war mehr als vierzig Jahre lang im Bauamt der Stadt Innsbruck beschäftigt und widmete sich in seiner Freizeit der Malerei. Dabei verarbeitete er oft Natureindrücke, die er bei seinen zahlreichen Bergtouren gewonnen hatte. In einer Autobiografie bezeichnete er sich als „Alleingeher“ –…

-

Häuserzeile der Südtirolersiedlung Kematen

Südtiroler Siedlungen – Sondermaßnahme S (1939-1943)

Fast in allen größeren Orten Tirols entstanden zwischen 1939 und 1943 so genannte Südtiroler Siedlungen. Hunderte, binnen kurzer Zeit realisierte Wohnflächen sollten den SüdtirolerInnen ein neues Heim bieten, die sich in der Nachfolge des Hitler-Mussolini-Abkommens des Jahres 1939 zur Auswanderung entschlossen hatten und Südtirol verließen. Die Südtiroler Siedlungen stellen eine Sonderform des sozialen Wohnbaues dar.…

-

Zweitüriger Hochzeitsschrank für Elise Triendl, 1944

Schränke – einen Kasten zur Hochzeit, einen zweiten zur Geburt (1944, 1950)

In einem Bauernhof in der Nähe von Innsbruck sind zwei Schränke erhalten, die als Ensemble betrachtet werden können. Der erste der beiden Kästen wurde 1944 anlässlich einer Hochzeit angefertigt, der zweite entstand 1950 aus Anlass der Geburt eines Kindes. Die beiden Möbelstücke weisen verschiedenste Verzierungen auf, darunter auch eine Inschrift. Aus ihr geht hervor, dass…

-

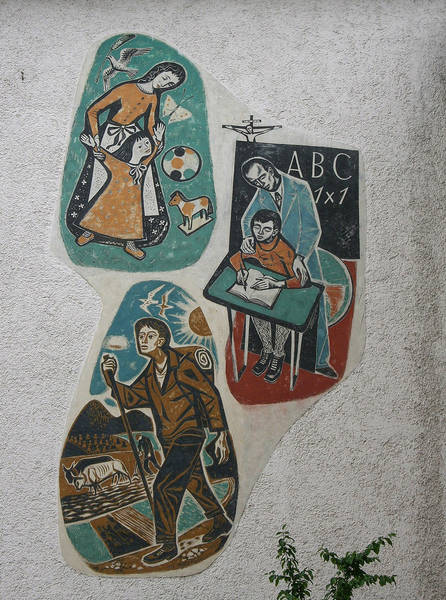

Sgraffito an der Volksschule Volders, Max Spielmann, 1955

Ausbildung und Beruf – Wandmalereien an Schulgebäuden (ab 1949)

Weil sie ihr Weg in die Klassenzimmer täglich an einem Kunstwerk an der Außenfassade ihres Schulgebäudes vorbeiführte, geht für viele Tiroler und Tirolerinnen die erste Begegnung mit Kunst auf die Schulzeit zurück. Eine beachtliche Zahl an Wandmalereien und Sgraffitos an Schulen entstand in den 1950er-Jahren infolge einer von der Tiroler Landesregierung erlassenen Richtlinie für „Kunst…

-

Gerätehaus der Feuerwehr in Fulpmes, Medraz, um 1960

Heiliger Florian als Patron der Feuerwehr – Fresken an Feuerwehrgebäuden (ab 1950)

Er wird meist in der Uniform eines römischen Soldaten dargestellt, der aus einem Gefäß Wasser auf ein in Flammen stehendes Haus gießt. Manchmal ist er auch mit einem Mühlstein als Attribut für sein Martyrium dargestellt – er starb 304 n. Chr. in Lauriacum (heute Lorch in der Gemeinde Enns) den Märtyrertod. Mitunter begleiten Schriftzüge die…